|

桜寮の日々 おっちゃんこと鹿島勇男氏に捧ぐ

※この文章は、寮生の食事や風呂などの世話をしてくれていた鹿島さんが、

34年間もの長きお勤めを終えられ1980年3月にご勇退されるに際して、

お話を聞かせてもらい綴ったものです。その年発行した寮の文集『松籟』

に載せましたが、ここに再録することにします。(文責:今野)

鹿島さん就職

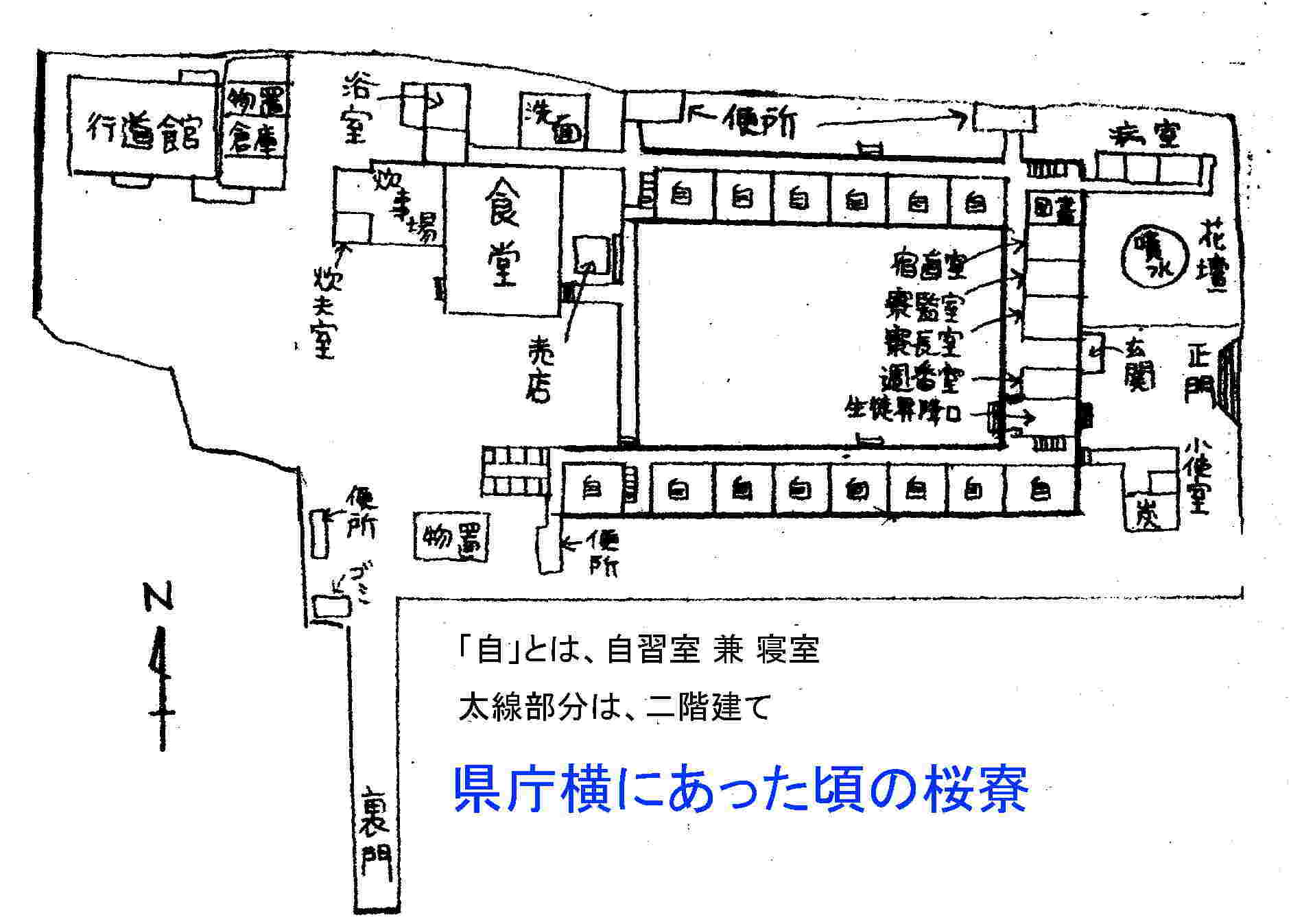

1946年(昭21)、敗戦後の日本がまだまだ慌ただしかった頃、当時の奈良師範学校に鹿島さんは就職した。その頃、学校は今の県庁と県営登大路駐車場の所にあり、桜寮は文化会館の位置にあった。

奈良師範学校とは、官立(国立)の三年制の学校で、専門学校程度とされていた。これは、1943年(昭18)に師範教育令が改正されたことによる。それまでは県立であった。

さて、鹿島さんは4月1日付の採用であったのに3月30日には寮に来て仕事に就いていたそうである。当時の寮には、135名程度の寮生がいて、それを鹿島さんと奥さん、そしてもう一人の若い人と世話をすることになった。それまでいた8名ほどの人達とは交代になったとのこと。

師範学校は全寮制だったので、百数十名もの人数がいたらしい。また、定員は三百名ほどであったのだが、召集を受けて戦地へ赴く者、あるいは徴用や勤労動員で学校を離れる者も多かったのだ。事実、軍服姿で帰校する姿をよく目にしたそうだ。戦時中に行われていた軍事教練に用いた小銃類を、全部運動場横の防空壕に埋めたこともあったそうである。そういう時代だったのである。

夜中にこっそり・・・

とにかく当時は、食糧が充分になかった。菜っぱ汁に飯の献立にも調味料がなくて困ることもあったという。ところで、当時寮の横にあった県庁が、寮の倉庫や部屋を借りて、没収したヤミ物資を保管していたそうである。さて、前述のような状況にあった桜寮では、夜中にこっそりと役員や鹿島さんがそれらの物資を頂戴しに行ったそうである。もちろん、止むに止まれぬ思いで、である。空腹の猫の目の前に鰹節を行ってはならない。裸電球の光に照らしだされた物資の山から、少しずつ抜き取ったそうだ。もう時効だから・・・・と鹿島さんは楽しそうに、そのことを語る。おかげで、塩や丸干しなどを手に入れることができたそうだ。

鹿島さんは当時二十九歳。寮生の兄貴のような年頃とあってか、一緒になっていろいろと悪いこともしたそうだ。密造酒造りもそのころのお話。これは、ある寮生が家から送ってきた米を鹿島さんのところへもってきて、ドブ酒を作ってくれと頼みに来たことによる。おひつに三つほど、酵母を入れて作ると、発酵し出すころには部屋中が、熱とにおいでいっぱいになったそうだ。

また食べ物に困ったときには、鹿を食べる寮生もいたという。でも、時には、驚くようなごちそうもあったそうだ。あるとき、県から、差し押さえの物資が配給になり、鯛(たい)や鰆(さわら)がたくさん手に入った。役員、寮生総出でそれを丸焼きにして、卒業式に食べたという。一人が一尾を食べたというから、今の寮生にとってもよだれの出てくる話である。

薪を求めて吉野へ

当時はもちろんガスなどない時代である。薪を使っていたのだが、ある時、吉野出身の寮生の家まで、雪折れの枝をもらいに行くことになった。で、一体何で運ぶか?前に書いた通り寮では県に倉庫を貸していたので、県の世話課(県庁内にあった戦後処理の課)に借りることになった。吉野までトラックで行き、お礼に塩などを置いてきたという。この塩、実は例の倉庫からのいただき物である。もちろん、寮の分を確保してからの話である。文字通り世話課には、お世話になっていたわけだ。

倉庫には米が俵で積まれていたというからさぞかし壮観であったろう。また、寮内に精米所もあったという。自給自足の生活だったわけだ。

欠礼はビンタ!?

ところで、当時の寮生活はどうだったのだろうか。戦後すぐのころで、戦前戦中のころの名残が残っていたという。師範教育といえば徹底した軍隊式である。上官に当たる上級生の存在は絶対であったし、さらに教官は指揮官であった。そういった教育で教師をつくり上げ、さらに国民を作っていたのだ。

当然、寮内でも下級生は、上級生に敬礼することになっていた。もし、これを欠けばどうなるか?風呂場に連れられて行き、本ビンタを頂戴することになる。鹿島さんは、よくこれを止めに入ったそうである。喧嘩本早い寮生も多く文明町で人もよく暴れたそうだ。戦時中の教練では、近畿で一・二番だったそうだし、柔道二段三段が寮内にごろごろしていたというから、喧嘩のスケールも総菜だったらしい。

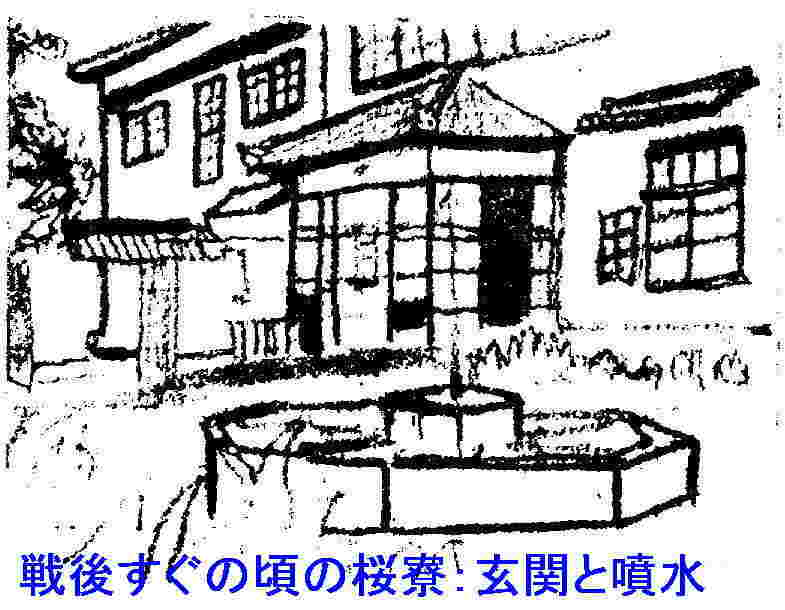

建物は木造二階建て、噴水や花壇もあった。一室に十二台ほどの寝台が置かれ、わら布団が敷かれていたという。建物の周りには、桜の木があり、春には八重桜やぼたん桜がきれいに咲いていた。

寮生は日課に従い、起床・朝礼・掃除をすませ、食堂に集まり一緒に朝食を食べ、また、昼食・夕食をとっていた。(当時は三食付きで、学校から帰ってきて昼食を食べた)号令は鐘を鳴らしていたが、以前はラッパだったとのこと。

役者顔負け・・・寮祭

戦時中は統制で、戦後は困難で、人々の生活に楽しみは乏しかった。そんなとき、寮祭は近所の人々、いや広く奈良市の人々にとっても実に楽しみな行事だったという。鹿島さんが語るには、それは盛大な催しだった。芝居の扮装は、それこそ役者顔負けで、かつらなどは本物をどこからか探し出してきて使っていたという。また、仮装行列では、百名ほどが市内を練り歩いた。東向き通りなどでは商店の人々が、酒やら花、お金なんかを差し入れしてくれたという。みんなが一緒になって行事を楽しんでいたわけである。飾りたてられた舞台では、いろいろな出し物が演じられ、優秀なものには賞品が贈られていたというから、現在の寮祭と通じるところがあって面白い。会場では、寮外からの観客の楽しむ姿が目にできたという。物のない時代で、苦しいことも多かったけれど、人情も厚く楽しいこともいろいろあったと、鹿島さんは当時を思い出す。今のように炊事の設備も整っていなかったし、薪割もあった。そしてなにより百数十名もの食事の世話、苦労は絶えなかった。だから楽しむときには思いっきり楽しんだわけだ。

なお、寮祭の時期は、はっきりとしないのだが、何でも寒いころだったというから、秋かあるいは、現在のように、新学期すぐのころだったかもしれない。

うどん屋開業

しだいに寮の中にも、ゆとりやくつろぎが生まれてきた。そんなとき、当時はまだ交代で宿直があった舎監の先生から、寮生の希望があるので夜食を出してくれるようにと要請があった。これがうどん屋の開業となったのである。

ところが、このうどん屋、寮生が金を持たずにやってくる。鹿島さんも、お互い顔を見知った仲なので、強く請求することもできない。ついつい「じゃあ明日にでも・・・・」と、ツケはたまってゆく一方。そのうちに仕入れもままならないようになってきた。たちまち倒産である。

外に出ても、食堂などあまりなく、食べるところがなかったゆえの開業だったのだが、こういう結末となってしまった。

また、鹿島さんは屋台の中華ソバ屋もやったことがあるそうだ。寮の仕事が終わってから、奈良の町を屋台を引いて回ったという。そのために大阪で道具を揃えて、あのチャルメラの練習もしたそうである。食堂もない夜の街で、結構繁盛していた。当時の金で一番5千円近くも売れたことがあったと聞く。

ある晩、酔ったチンピラ風の男が因縁をつけにきた。「お前ここで何してんねん」と、臭い息を吐きかける。鹿島さんは黙っている。「おい聞こえとんのか?」「・・・・。」「お・おい、そば屋、そばくれ、そば作れ!」一度でも甘い顔を見せればあとからまたやってくるに決まっている。どうせ、金を払うわけはない。鹿島さんは、無視する。「お・おい、腹へってんねん。頼む、ダシだけでも飲ませてれ。」とくだんチンピラが、手を合わし出した。そこで初めて、鹿島さん曰く「スープくらいなら飲んでいき。」チンピラは、鶏がらで出汁を取ったそのスープにたいそう感激したという。鹿島さんも三十代前半、包丁を持つ手に自信もあった。ぶっそうで、みんなが腹を空かせていたころの話である。

桜寮移転

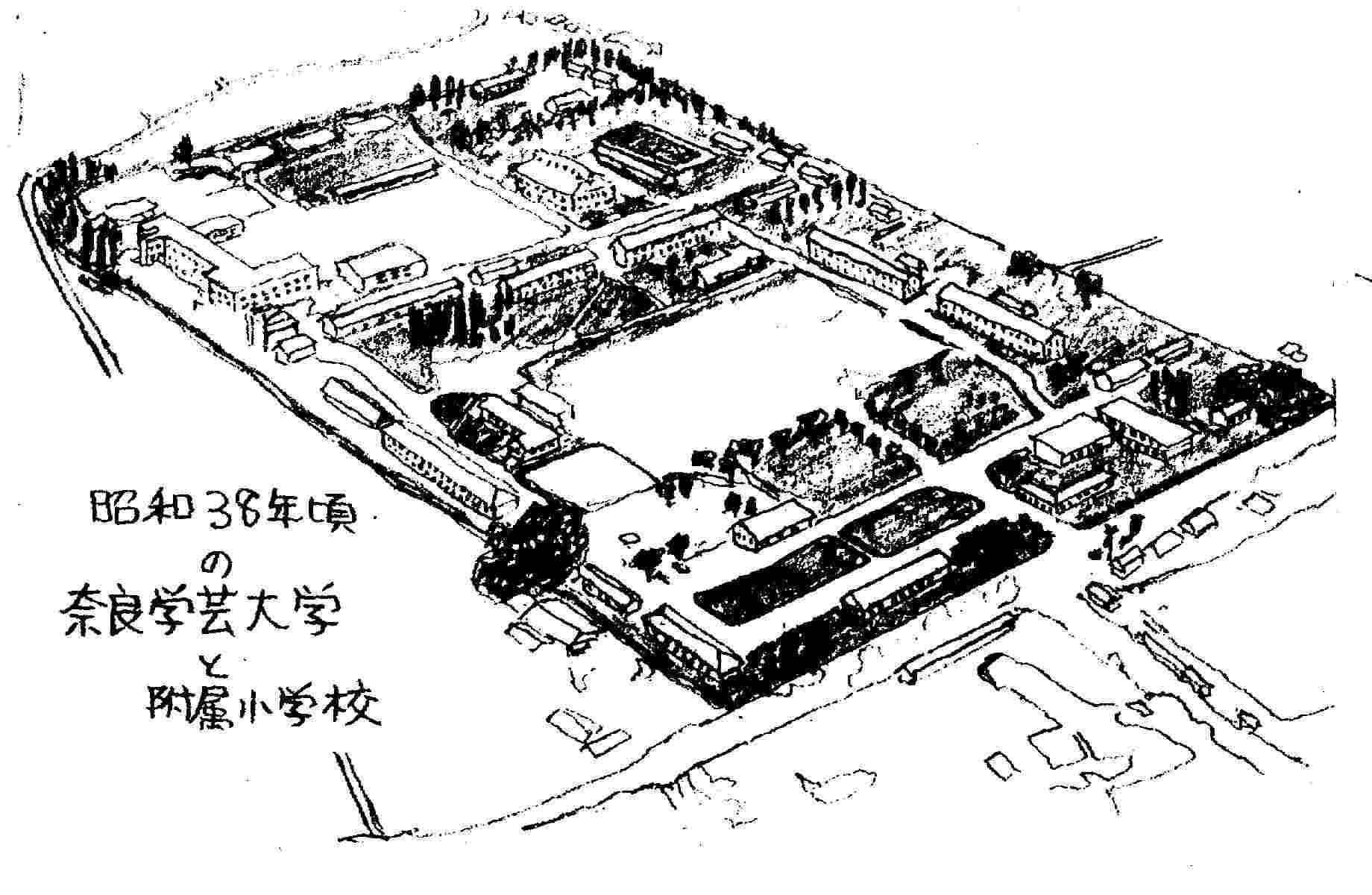

1949年(昭24)国立学校設置法の施行により奈良学芸大学が設置された。1951年(昭26)まで、奈良学芸大学奈良師範学校、並びに奈良青年師範学校と呼ばれていた。1954年(昭29)の4月5日、現在の位置へ桜寮は移転する。

まず第一工事として北寮が竣工した。次の年には南寮、1957年(昭32)には食堂ができあがった。そのころの高畑町は、畑と柿の木ばかりで、人家も寮のところまでぐらいしか建っていなかったという。現在、寮を割る形で走っている道路(観光道路)も、もちろんなかった。

大学は、元の位置(現在の県庁と駐車場の場所)にあり、現在の大学の所には進駐軍のキャンプがあった。元は旧陸軍歩兵第三十六連隊の駐屯地だったのだが、兵舎は白とグリーンのペンキで塗り替えられ、付近では米兵が闊歩していたという。

そんな頃のある晩、寮生が酔った米兵と喧嘩になったことがあったそうだ。寮生が二・三人で連れ立って歩いているときに、彼らが話していた言葉を聞きとがめた米兵がかかってきたという。もっとも、寮生も英語で何とかといったからだったのかもしれない。これは、ついに警察沙汰になったそうだ。

当時のこういった米兵とのいざこざにはMP(憲兵)飛んできたという。ジープで駆けつけるその横の座席には、日本の警官が乗っていた。そして、そのMPには米兵たちも顔色をなくしたという。やたらにMPはピストルを抜き、発砲していたそうである。

昼食をリヤカーで

寮は、高畑にあり、学校は登大路にあったものだから、寮生は毎日二十分ほどの道のりを歩いて通っていた。そこで困ったのは昼食である。もとより学校には生協があるはずはなく、食堂もなかった。どうしたかというと、鹿島さんがリヤカーで寮生のは昼食を寮から学校まで毎日運んでいたのだ。雨の降る日も、風の吹く日も・・・・、本当に大変な仕事だった。現在の寮の裏道を通り、浮見堂のところを抜けていったわけである。当時の寮生は七・八十名、大学移転の1958年(昭33)までの数年間、これは続けられた。

大学は1959年の10月に移転を完了した。付属小学校は大学の横にあったのだが、これは1963年(昭38)まで残っていた。

1957年(昭32)に米軍の接収地だった、キャンプ奈良C地区が接収解除されたのだが、いざ引っ越しの時に建物を見ると、部屋中ヌード写真が張られていたり、バーや将校クラブの跡が歴然としていたという。これは当時のことを思い出して語ってくれた学生課の福田さん(学生係長)の話なのだが、それらをすべて塗り替えたそうだ。現在の鉄筋コンクリートの校舎になる以前の木造の校舎の話ではあるが、そういったヌード写真などが張られていたところで、今、私たちが難解な教育なんとかを勉強しているというのは、実に愉快な話といえそうだ。

新築桜寮の生活

新築なった桜寮は、当時新式の寮として全国的に注目されていたらしい。事実、色々なところから遠くは東北の方からも見学者が訪れたという。立地条件を考えてみるなら、かの志賀直哉氏も愛したという『ささやきの小道』から春日大社・東大寺も近く、幾万年も変わることなく生い茂る春日山原始林を間近に見ることができる、実に素晴らしい所に位置しているのがわかる。まして新築なったばかりとなれば、さぞかし住みよかったはずなのだが・・・・。

当時の暖房は火鉢だったし、便所はくみ取り式だった。また、居室の蛍光灯もベッド側の一灯しかなかったという。さぞかし暗い夜だったようだ。1961年(昭32)年には赤痢が発生したとの記録もある。それじゃ不快だったのかというと、実はそうでもないのである。

寮が高畑に移った

時には、すでに自治寮となっていたらしい。つまり新生桜寮のスタートは、1954年(昭29)以前と考えられる。寮の記録では、1961年の12月1日の寮生会議で『学大職員の宿直の件』が審議されている。もっともこの時は、次回の会議で、先生の話を聞いて決めることになって終わった。また同時に寮母さんの住み込みには反対の決議を挙げている。その後の会議の記録がないので、経過は分からないのであるが・・・・。 時には、すでに自治寮となっていたらしい。つまり新生桜寮のスタートは、1954年(昭29)以前と考えられる。寮の記録では、1961年の12月1日の寮生会議で『学大職員の宿直の件』が審議されている。もっともこの時は、次回の会議で、先生の話を聞いて決めることになって終わった。また同時に寮母さんの住み込みには反対の決議を挙げている。その後の会議の記録がないので、経過は分からないのであるが・・・・。

当時寮生は八十名ほどだったらしい。当番が決まっていて、毎晩寮内を回って日誌をつけていた。その記録を見ると、「もっと勉強せよ」とか、「○○君が暴れてうるさい」とか、「どこそこの部屋にはいつも人が集まっている」などと、さして現在と変わるところがない。在寮人員や外泊者数などが書き込まれた日誌を見ていると、自治を形にしなければならなかった過渡期ともとれるが、むしろ、手に入れた自治への意気込みを感じことができる。

南寮の移動

話は前後するが、新築当初の南寮は、北寮と食堂の中間地点、つまり現在の道路上にあった。1960年(昭35)に道路が敷設されることになり、南寮は現在の位置まで移動することになった。工事は、コロとウィンチを使って行われた。大層ものものしいものだった、と当時を思いだして鹿島さんは語る。だから、北寮はしっかりと土台に乗っているが、南寮は大風でも吹いた飛んでいってしまう・・・・とは冗談であるが。

この移動について、寮が大学に要望した項目の記録が残っている。主な要望項目を書き出してみると・・・・昭和35・7・10付

一、南寮の移転は8月30日までに完了すること。

一、自転車置き場を新設すること。

一、道路と食堂の間の空き地を完全整地し、かつスポーツなどのための運動用地を設けること。

というようになる。この成果はいまも残る施設が証明していよう。

また、移転後の1961年の1月には、市役所に対して以下の具申書を提出したらしい。

一、寮内の整地と清掃

一、通用門の修理

一、個室小窓さんの設置

一、南寮洗濯場、棚の設置

実際にはどのような取り扱いになったのかは、わからないが、今もその設備が残っているので要望は認められたらしい。これらの要望書をなどを見ると、降って沸いた大問題に頭を寄せ合う寮生や役員たちの姿が目に浮かんでくる。それでも何とかかんとか自分たちの手で解決しようとしていたわけである。ひとつの自治の姿がといえよう。

そういえば、1961年(昭36)年6月9日の室長会議の記録に次のようなのがある。

『寮納入金未納者に対して』

一、その月内に完納が原則。

一、月末未払い者には運営委員会名で家庭通告する。

一、二カ月分の滞納者に対しては、室長会議の決定の下に退寮処分にする。

以上は満場一致で議決され6月20日から有効となっている。当時の決定が現在も有効であることに何ら問題はないのだが、もしそうなら戦慄する寮生があまりにもたくさん居すぎるのではなかろうか?そう、君・君のことですよ!

寮へ機動隊が・・・・

1960年代になると、ほぼ現在のような寮生活が確立されていたらしい。1966年の記録には、6月4日(土)と5日(日)とで、女子寮と合同の寮祭を開いたことが記録に残っている。4日にはファイアーストームがあり、男女合わせて約二百名の参加があったらしい。5日にはスポーツ大会が企画されている。招待者の名前には、学長・学生部長・同課長・同係長・各寮顧問とある。実際の参加状況は分からないが、その気概には関心せざるを得ない。さぞかし盛会だったと思われる。

1969年は、大変な年であった。七十年安保を控え、また、東大・日大での学園紛争が、社会を揺り動かしていたころである。本学では9月8日から23日まで、学生による大学正門封鎖が行われた。その経緯については、寮の記録が不完全なのと、この文章の主旨との関係で詳述できないが、当時の情勢の流れの中での出来事であったと考えられる。

その事件との関連で、10月3日桜寮へ機動隊が導入された。その時の寮がどういう状態であったのか記録がないので、わからないが、翌日の4日、寮食堂に於いて、『寮官憲導入部長責任追及集会』が開かれている。当時の学生部長は、今年で退官される石土谷重郎教授であった。論点は導入自体についてより、むしろその場に寮役員がいなく、立ち会いのないままでの捜査が行われたことに重点が置かれていた。寮生側は、寮の自治についての部長の見解を質し、部長も非のあるところを認めた記録が残っている。

主義主張についての問題もいろいろとあり、充分に検討されねばならない話題だが、寮自治の問題については各寮生が真剣に取り組まねばならないと過去の事実も示しているのである。このころの問題ではないが、寮の金を使い込む者がいて、商店への支払いが滞って困ったことがあった、と鹿島さんは話してくれた。こんなことは、自治以前の道徳の問題かもしれないが、寮生としての自覚を忘れた者の悪しき姿を物語っているといえる。

寮設備の充実

1970年代になると、寮内の各種設備が整い出してきた。もちろん、知らぬ間に充実してきたのではない。現状を見つめ・問題を明らかにし・要求をまとめ学校に出すという寮生の努力があり、また学生課なりの理解があったからである。

まず、1970年(昭45)に、机の上の蛍光灯とコンセントの要求が出されている。これは実現されている。同年11月には、テレビ室のこたつを学生課に要求して、これも購入されている。12月には『石油配給に関して』ドラム缶13缶の配給が決定し、それ以上は自費で購入することとされた。これは、一ヶ月ごとに一部屋で一斗缶で2缶と寮内で分配されることになった。この取り決めについては、現在も引き継がれているはずである。

当時の生活費を、1970年(昭45)の入寮案内ビラで見ると、寮費は4,000円(食費3,000円、諸経費1,000円)寮生の一カ月の生活費は15,000円となっている。実に現在の半額である。

その後、1973年には一カ月15,000〜20,000円といくぶん上昇している。食費が一食130円といった時代であった。また、合否電報は、普通が400円・ウナ電が600円だった。(1972・1973年)

寮生は、五十名内外で、ほぼ固定化してきた。行事面では、寮祭が前期五月から七月の間に催されるようになり、長期間化する傾向が見受けられる。ほかに、忘年会や夜行軍などの行事も定例化していたようだ。最新設備のカラーテレビは、1976年の4月に購入が決定されている。

そして現在・・・・

寮生総数四十八名、人数の割にはやたらに多いバイクと自転車。静かなのは夜よりも午前中、スピーカーの音が窓を揺さぶる。寮生会議には欠席が目立ち、高らかに戸を開けて入室する遅刻者は悠然として席に座る。会議では沈黙かおしゃべりで時間をつぶし、一つでも出た意見に挙手をする。考えないのではなく、決定に従う気がないから気は楽だ。寒いと感じればひたすら早い終会を願う。決定した寮行事には欠席届を出せばいい。一つで理由が足りなければ、三つ四つも理由はある。廊下なんてゴミ箱だ、自分の部屋が俺の国。バイトバイトで金を稼ぎ、麻雀と女の話で夜が明ける。眠っていても授業は出席、○がたまれば単位もたまる。単位がたまれば寮ともおさらば、ほんに桜寮は住みよいところ!?(現代寮生気質)

最後に

鹿島さんの話をまとめるだけのつもりが、横道へとそれて随分と無駄話をしてしまったようだ。現在の寮生のすべてが、、前述のようだとも思わないし、ある寮生が、このままだとも言わない。全く違うとも断定できないが、まるっきりこうだとも決めつけられない部分に、私は寮の未来を託している。要は自覚と責任、良い意味で我々は大人にならねばならない。

さて、鹿島さんにとって弟のような寮生たちが、いつしか息子のような年ごろまでに離れだし、今、私たちは孫ほども年が離れている。甘えん坊で迷惑ばかりをかけてきましたが、感謝の気持ちは忘れてはいません。本当にありがとうございました。いつまでもお元気で、そして時には寮へ遊びに来てください。

では、最後に寮歌を歌います。

祖国 大和 誕生の地

三笠の 山懐に 抱かれて

春日山原始林 極る ところ

寂然として佇む 我が桜寮

万古に不動たる 真心を求めん

確たる 己を 創せん

奈良学芸大学桜寮 寮歌『松籟繁く』

アイン ツバイ ドライ

松籟繁く 夢は飛ぶ

希望に燃ゆる 我が想い

培う真理に 身を賭して

開き求めん 人の道

古典を偲び 故事慕い

我ら集いし 古都奈良に

遙か過ぎにし 時みれば

人まさ意気に 感ぜずや

友の憂いに 我咽び

我が喜びに 友は舞う

春嵐ここに 暮れゆくも

永遠に変わらぬ 誠あり

|